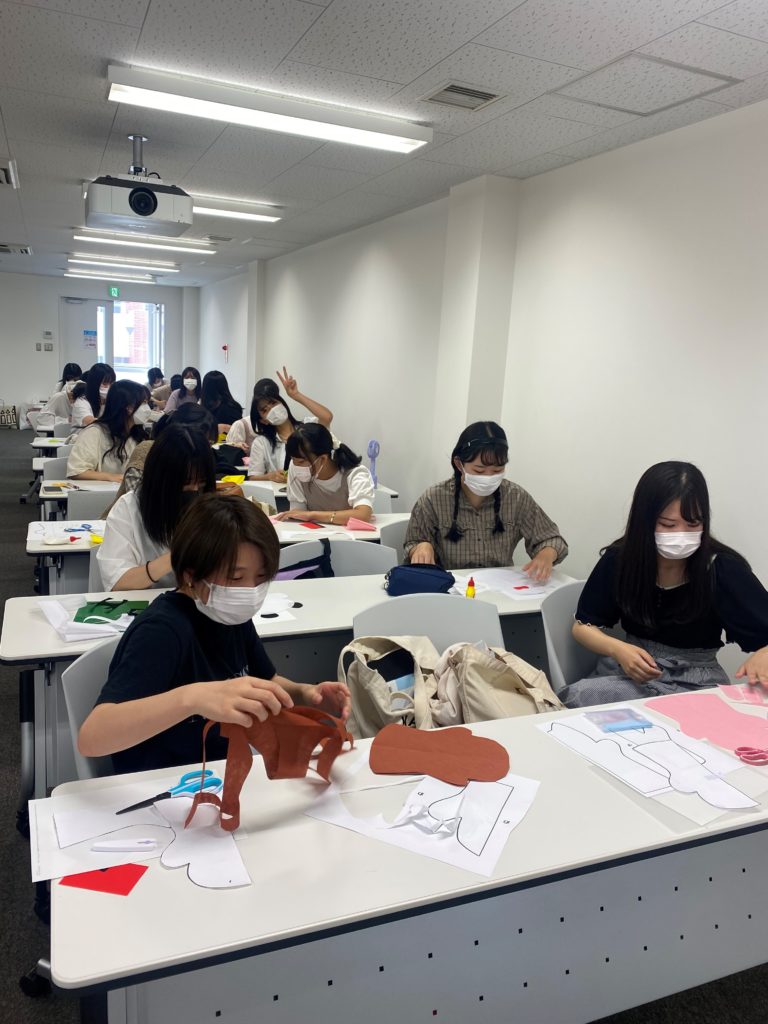

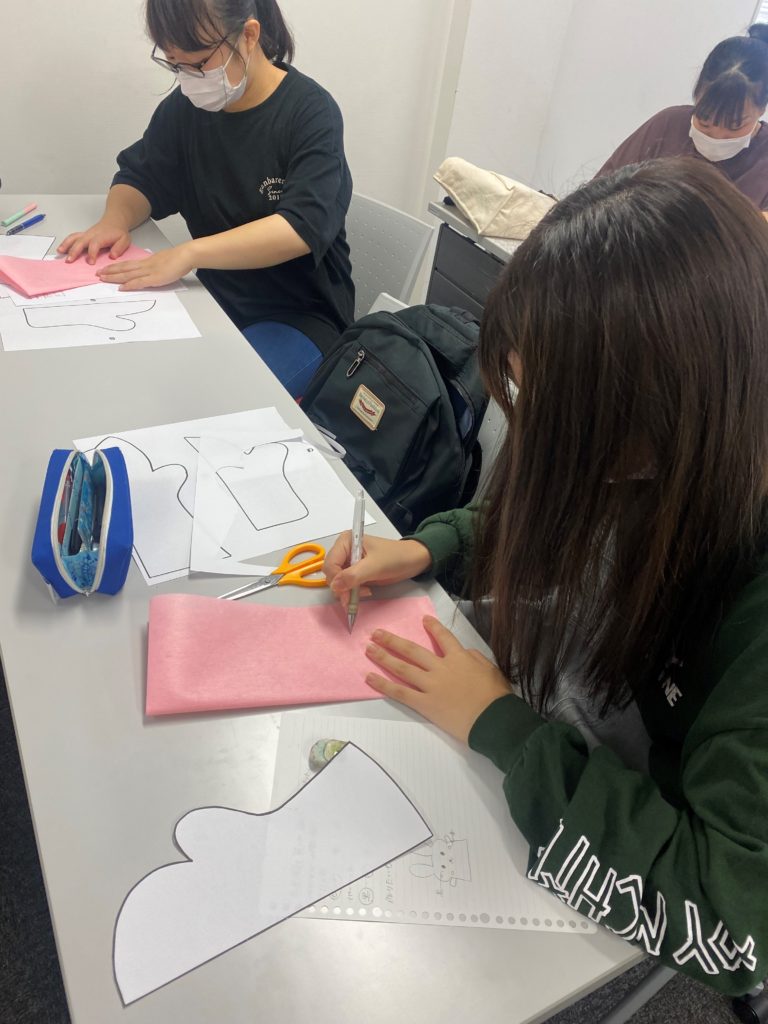

乳児保育Ⅱの授業で、ハンドパペットを作成しました。「子どもたち喜ぶかな?」「何にしようかな?」と言いながら何度も下書きを見直しながら作っていましたよ。とっても素敵なハンドパペットが完成しました☆

とってもかわいいハンドパペットができました。早速、実習に持っていきます~。

乳児保育Ⅱの授業で、ハンドパペットを作成しました。「子どもたち喜ぶかな?」「何にしようかな?」と言いながら何度も下書きを見直しながら作っていましたよ。とっても素敵なハンドパペットが完成しました☆

とってもかわいいハンドパペットができました。早速、実習に持っていきます~。

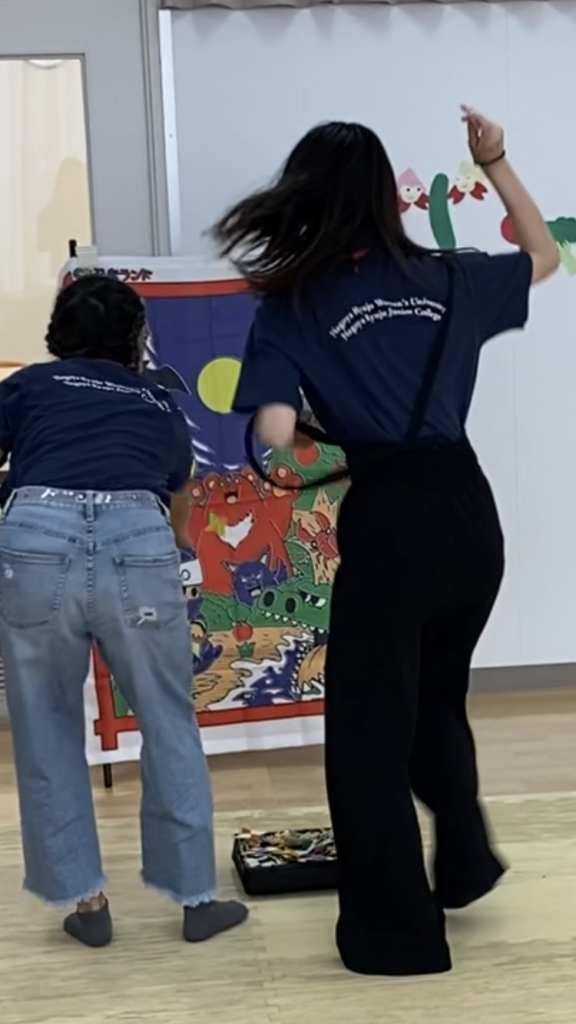

8月1日(日)14:20~14:40,15:00~15:20,15:40~16:00の計3回、ミニ体験会場の一つである2号館1階キッズルームにて、「子どもの体操」を担当しました!

「りゅうじょうひろば」のすくすくタイムとして地域の主に赤ちゃん親子さんが利用されたり、普段の保育実技演習授業などに使用されたりする場所です。

この日は保育者を目指すことを考えている高校生以上の方やその親御さんに、保育の魅力と柳城大の良さを是非知って頂こうということで、「子どもの体操」ミニ体験企画を実施しました!

今回担当の4人の学生は皆AO選抜で入学しました!

今は大学2年生なので、プログラムの進行を任せたところ、どうすれば高校生の皆さんに楽しく伝えられるか、そのプランを考えてくれました・・・

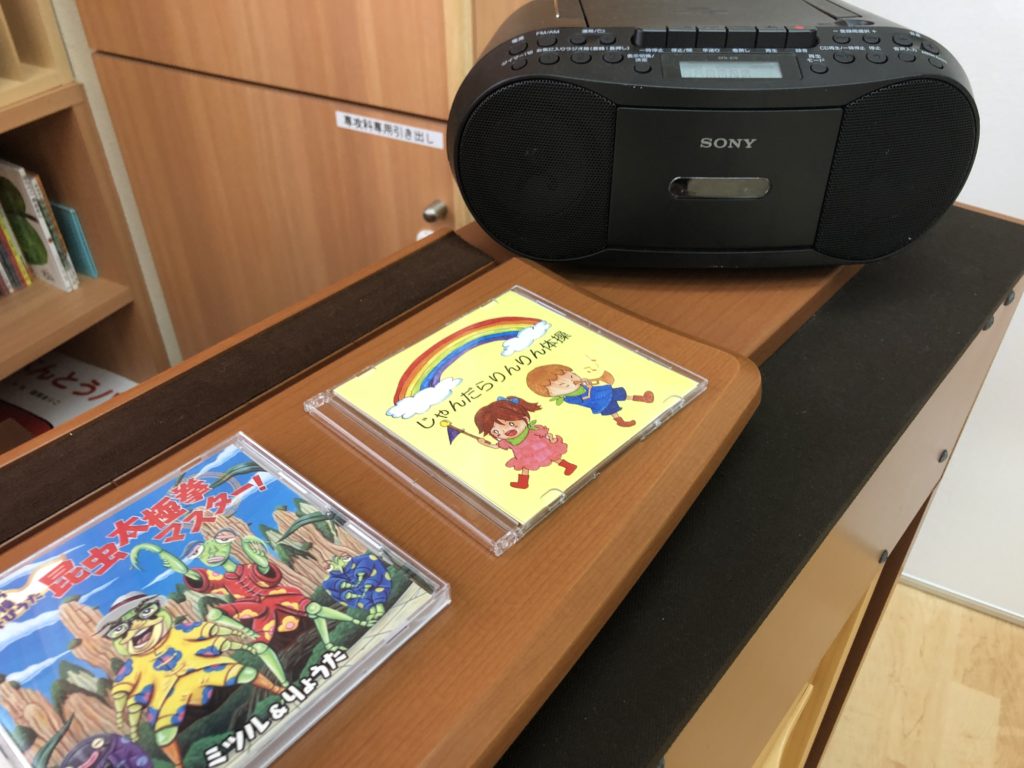

まずはミツル&りょうたさんの「昆虫太極拳」とフルオリジナルの「じゃんだらりんりん体操」の2つのリズム体操から、どちらにするかを参加者の方々に選んでもらいました!

意外に「じゃんだらりんりん体操」が人気でした(^ω^)・・・

このウォーミングアップの後、C5忍者ランド®の数ある術の中から厳選した「岩転がりの術」⇒「見え見えトンネル」⇒「綱渡りの術」⇒「壁抜けの術」⇒「水とんの術」⇒踏むとドレミが鳴るミュージックパッドを挟んでの最後に⇒「手裏剣ダー!」という順番でセッティングしたコースを2人並んでどちらが速いか競うというデュアルレースを実施しました!

参加された皆さんの写真は有りませんが、大変積極的に取り組んでいただき本当に有難かったです!

ホントに皆さんガチで勝負しておられました!

やはり勝負事は『本気で』やることが大切ですよね・・・保育の現場でも子どもたちには何事にも『本気で』取り組んでもらえる環境を大切にしたいと考えています!

4人の大学2年の学生たちは、この1年と少しの学生生活についてざっくばらんに色々と話していました。また、参加された皆さんからの質問に答えながら、柳城大の魅力を語っていました! このキャンパスで一緒に楽しく学ぶ日が来ると良いですね!!!

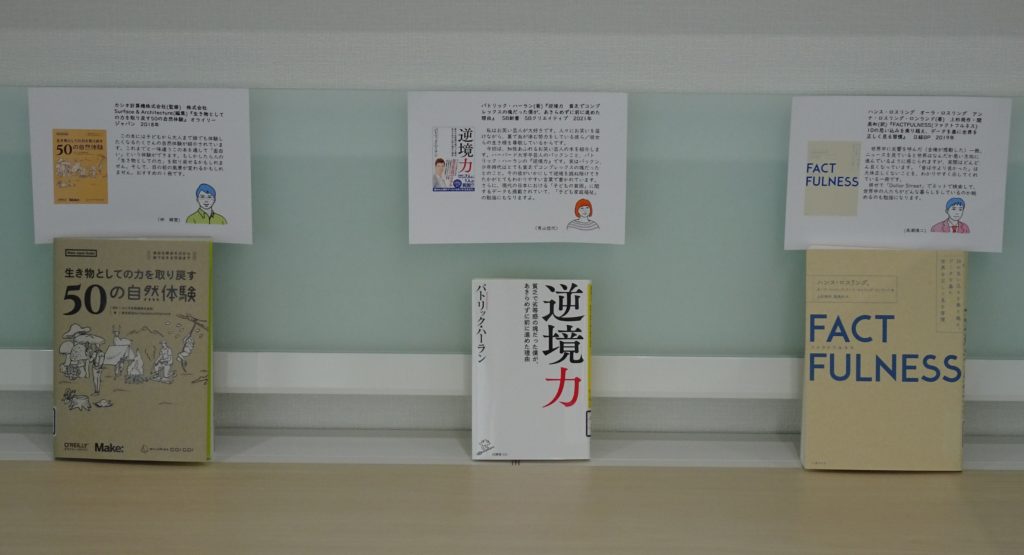

現在、名古屋柳城女子大学・名古屋柳城短期大学図書館では、柳城女子大学教員による「こども学部 教員おすすめ本 2021」の展示を行っています。

図書館入口右横の棚と、ラーニングコモンズ入口右手の机におすすめ本と各先生からのおすすめコメントが展示してあります。絵本、漫画、児童文学、一般書と幅広いジャンルを取りそろえています。

図書館は今、夏休みの特別貸し出しを行っています。学生の貸し出し冊数は10冊まで、返却期限は子ども学科1年生は9月13日(月)、それ以外の学生は9月1日(水)までです。

オープンキャンパスでは、図書館とラーニングコモンズを自由に見学できます。ラーニングコモンズでは、保育実技ミニ体験として絵本の読み聞かせ会も実施しています。気軽に見学、参加してみてください。

こんにちは。

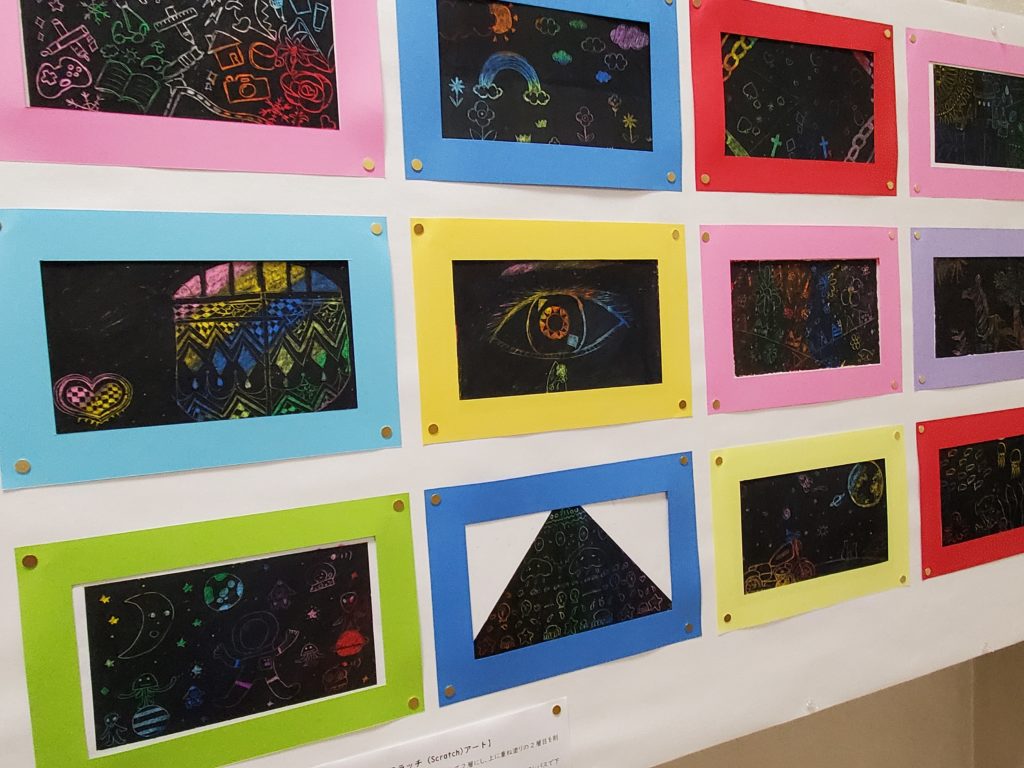

今日は、子どもの造形基礎という授業でスクラッチアートの実践を行いましたのでご案内します。

スクラッチアートとは、鮮やかな色のクレパスで下塗りをして、その上に黒などの暗い色を塗り重ね、木の枝など先端が尖っているものでひっかいて表現する技法のことです。子どもたちの大好きな遊びの一つですね。

この展示会は、順次作品を入れ替えながら、8月31日まで行います。

学内の皆さん、高校生の皆さん、ぜひ見に来てください。

水風船をどう使う⁇

芝生の上で何を感じる?(よ~く見ると何かが有ります)

着々と何か準備が進んでいる様子...

水に濡れても良い様に、しっかり取り組んで、水遊びをキワメル!!!(笑)

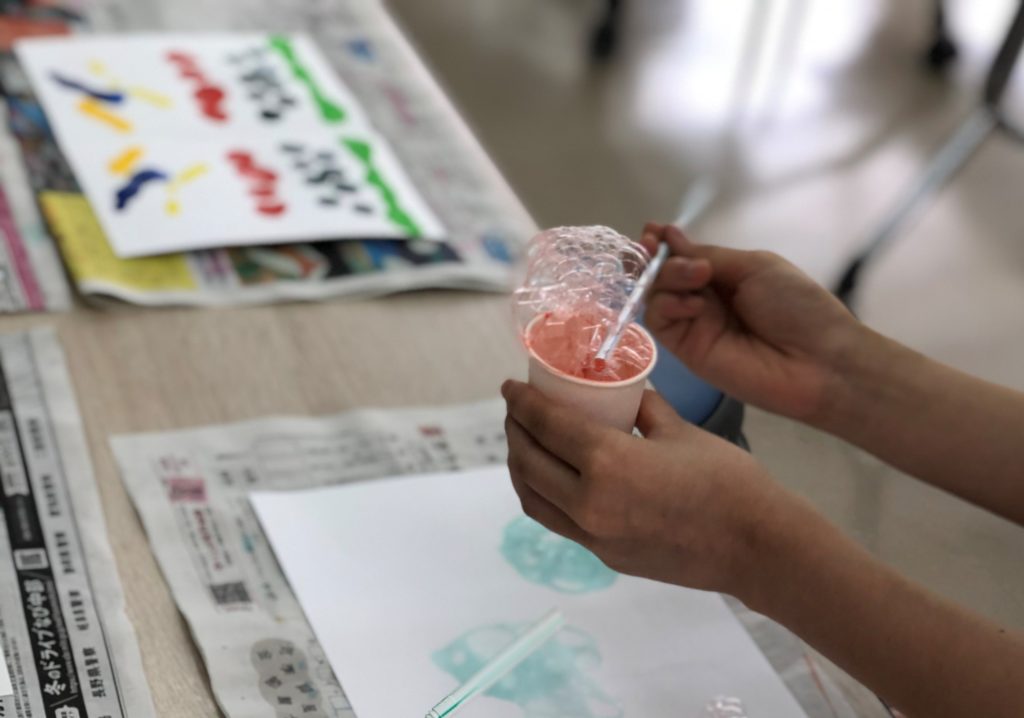

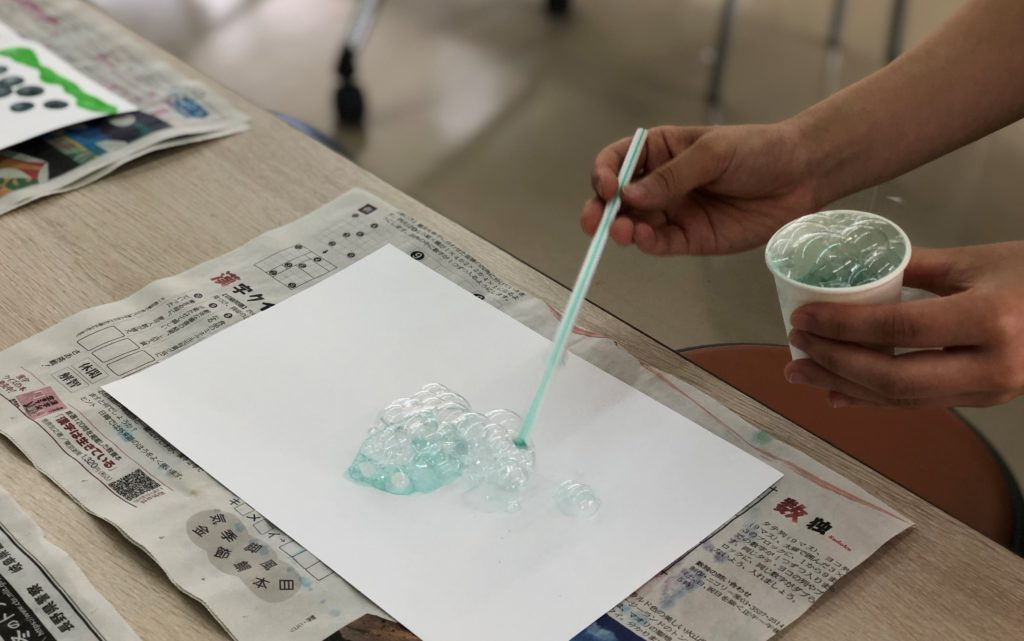

今日は、遠隔授業で実践した絵具を使ったモダンテクニックを紹介したいと思います。名古屋柳城女子大学の遠隔授業はオンデマンド型の形式で、大学の方針で一部の授業回が実施対象になっています。今回も時間割通りに公開されましたので、Webclassの動画で授業説明を受けて、実践活動は取り組みやすい場所と時間を見つけて実践しました。今回は、美術演習室で実践することができましたので紹介します。

今回の写真は友たちがモダンテクニックのシャボン玉版画をしているところです。他にも、デカルコマニーやドロッピングの技法できれいな作品ができました。子どもたちと一緒に楽しく取り組めるよう工夫していきたいと思います。

前回のあぶら粘土と紙粘土の続きです。

今回は、紙粘土で表現した子どものお弁当に着色をしている場面です。

隣の●●ちゃんが頑張って色をつけています。これは唐揚げ(上)です。

完成したら、お見せします。

こんにちは。

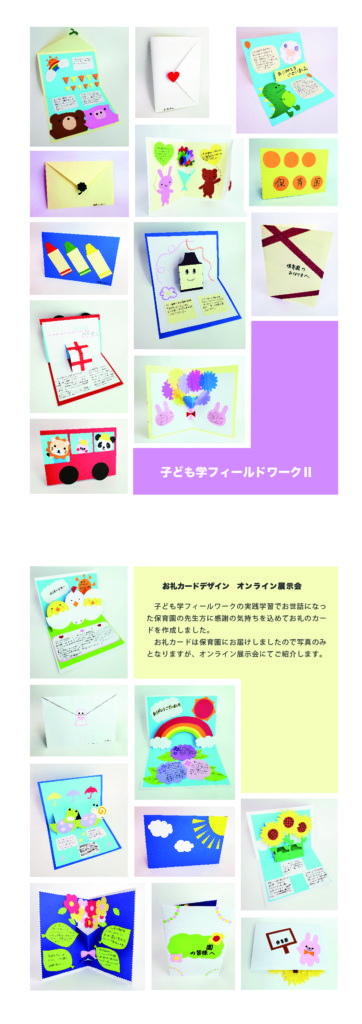

今日は、学内作品展示についてご案内します。

本学の授業で制作した成果物を1号館の階段の壁面に展示しています。

授業で道具や素材の使い方を学びながら、子どもの姿をイメージして真剣に取り組みました。

身の回りの自然環境を意識して好きな生き物を紙で表現したペーパークラフト(上、中)と子どもたちの探検遊びにピッタリの道具、双眼鏡づくり(下)です。どちらもトイレットペーパーの芯などリサイクル素材を生かした個性的で素敵な作品ですね。

この展示会は、順次作品を入れ替えながら、8月31日まで行います。

学内の皆さんも高校生の皆さんも、ぜひ見に来てください。

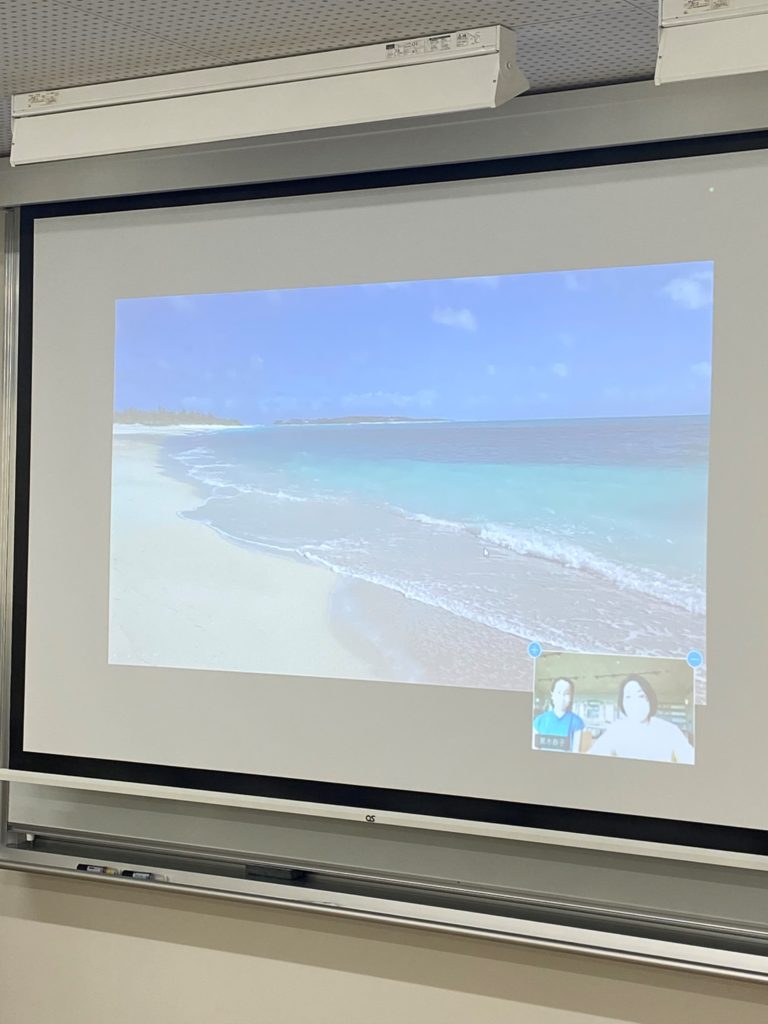

後藤ゼミでは「SDGs」をテーマとしターゲットにある課題を深め、学び、どのように幼児教育に生かしていくのかを考えています。

沖縄県久米島町とオンラインでつなぎ、リアルタイムで「サンゴを守ろう」活動の話を聞きました。オンラインからでも伝わる美しい沖縄の海、しかし深刻化するサンゴの減少と生物多様性の喪失。今できることは、私たちが意識を持ち、そして子どもたちにも環境を大切にすることを伝えてあげたいですね。