カルガモの親子を観察しに行きました!

短大専攻科1年生のレクリエーション理論の学生グループ企画でした!

カルガモの親子を観察しに行きました!

短大専攻科1年生のレクリエーション理論の学生グループ企画でした!

豊田幼稚園(幼保連携型認定こども園)のブログ(https://toyota.ryujo.ac.jp/blog/)がアツいです!

2021年5月31日の様子は2本立て!!

一つは避難訓練の様子...子どもたちの安全・安心...命を預かっています!

二つ目は自由選択活動ってなーに?...子どもたちの主体性と創造性を引き出し、生きる力を育みます!

...とっても真剣に!...といっても楽しく!

保育者の先生と一緒に、カプラで対話的に活動している写真もありました。必見です!

カプラは、本学の体育館に冨安先生をお招きしてのカプラアニマシオンで、今年度最初の学生活動として、三密を避けながら大学と短大専攻科それぞれに、1・2年生の縦割りによるコミュニケーションワークをしましたね。

保育の現場で役立つ造形遊びの教材としてカプラは、学内のキッズルームに以前からありますが、そこだけでなく学内のあちらこちらでカプラを実践・体験・研修ができて、カプラのオリジナル作品が展示できる環境にできると良いですよね!

テラスポ鶴舞(鶴舞公園多目的グラウンド)にて4月に開催されたイベントに協力しました!

新型コロナなどの感染症予防対策を厳重に実施しながら、親子さんたちの休日の活動をいかに充実した楽しいものとすることができるか、関係者みんなで協力しながら創り上げるイベントでした。

名古屋柳城女子大学こども学部こども学科の1年生6名・2年生8名、名古屋柳城短期大学保育科の2年生8名・専攻科の1年生4名・2年生4名の計30名の学生が、ボランティアスタッフとして参加しました。

午前と午後の2回にわたって行われるメインプログラムの一つ、「バルーンで楽しむパフォーマンス」のリードを取ったのは、本学の音楽サークル「ブレーメンの音楽隊」です。午前の1回目は音響機材トラブルなどもありリハーサル通りには進まず不本意でしたが、午後からの2回目はしっかり対処し改善に繋げて大成功をおさめ大きな満足感を得ることができました。

終日開催の「親子のびのび広場」では、ターゲットにロープを投げて得点を競う「ラダーゲッター」のブースを担当...6台のコースがいつも子どもで使用されているくらいに盛況で、人気のコーナーでした。

大変残念なことに5月に入ってGW明け以降は、予定されていた同様のイベントが軒並み中止や延期となっています。本当に貴重な経験をさせていただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

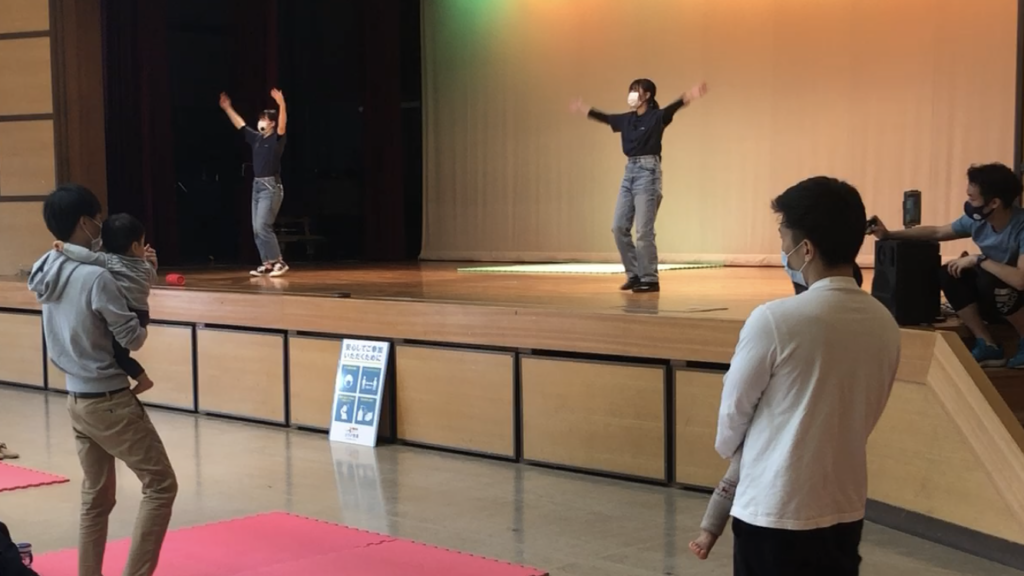

昭和区役所内に講堂があります。ここで開催された今回のイベントは親子、特に「おとうさんと一緒に」をテーマとしていました!

名古屋柳城女子大学の1年生(4月から2年生)の2名が、ステージ上で10分程度のリードをさせていただき、子どもたちと手あそびやリズムダンスを一緒に楽しみ、そのお父さんたちにも笑顔を届けました(^_~)

コロナ禍の中でも少し落ち着いてきたところで、多くのご家族の参加がありました。実践から多くのことを学ぶことができたと思います。アンケートの自由記述にも、リズム体操とパプリカが良かったとのコメントを複数いただきました。

努力した成果が感じられたことで、もっと沢山のことを経験し、もっと良いものを子どもさんや親御さんたちに届けたいという気持ちが湧いてきたようです。大変貴重な場を与えて下さった関係者の皆様に、心より感謝しております。

名古屋柳城短大・名古屋柳城女子大のある場所に、1950(昭和25)年から1993(平成5)年まで「幼児研究所」という名称の附属幼稚園(保育施設)があったのを知っていますか。

先日、幼児研究所1期生のKさん(1953年度卒園)が本学を訪ねてくださり、幼児研究所の教員、高橋蔦(つた)先生との思い出をお話しくださいました。また、当時の園章など貴重な資料をご寄贈いただきました。

Kさんのお話です。「(研究所は)広い運動場があって、イースターとかクリスマスの行事が楽しかった、ブドウ棚があったので、秋に実ったブドウを食べるのも楽しかった」

「高橋蔦先生はいつもきれいでおしゃれな先生、とても優しくて、若い先生とも親しく関わっておられた。幼児研究所では、人にやさしくということを教えられた」

当時のことをいろいろ思い出してお話ししてくださいました。お話をお聞きして、イースターが昭和20年代に行われていたことに驚きました。おやつのジュースなども他では飲めない味でおいしかったそうです。

卒園後も高橋先生とKさんは親交があり、43年前、ご自分の結婚式のスピーチを高橋先生に頼まれたそうです。スピーチの録音が残っており、聞かせていただきました。優しく懐かしそうにKさんのことを話される高橋先生のお声に、幼児研究所当時の先生とKさんの姿が浮かぶようでした。

先生からは結婚のお祝いにと手編みのセーターがKさんに贈られました。写真は現在のものですが、43年前に作られたとは思えないくらいきれいで、今も着用可能です。大切にされていることがわかります。Kさんと高橋先生の絆が表れています。

その後、Kさんの娘さんは白壁町にある柳城幼稚園に通われ、親子2代で柳城の卒園生となられました。

Kさんからお話を伺い、本学の歴史の重みを知ると共に、人との出会いやつながりのすばらしさを知ることができました。貴重なお話をありがとうございました。

こども学部1年生の保育原理の授業では、フレーベルの幼稚園の歴史について学習したのち、本学にある「恩物(おんぶつ)」と呼ばれる教育遊具で、学生たちは当時の幼稚園児になりきって体験してみました。

恩物は、幼児が手にとれるサイズの球や積み木など20種類からなります。

本学には、その恩物セットがなんと50セット以上保管されていて、いつでも学生たちは活用できます。

今回は、その一部を使って遊んでみた様子をご紹介します。

学生たちは「シンプルな積木だけれど、飽きないほど集中させられた」「いろいろな組み立ての構想考えるのが、楽しかった」「木のぬくもりが何とも言えないいい感触だった」といった感想を口にしていました。

2020年11月3日から2021年1月下旬まで、オンライン大学祭「柳城祭」を開催しています。

柳城のキャンパスライフを感じることができると思います。

クリスマスに向けて、新たな企画も出てきますよ。

ぜひ柳城祭公式ウェブサイトのぞいてくださいね!

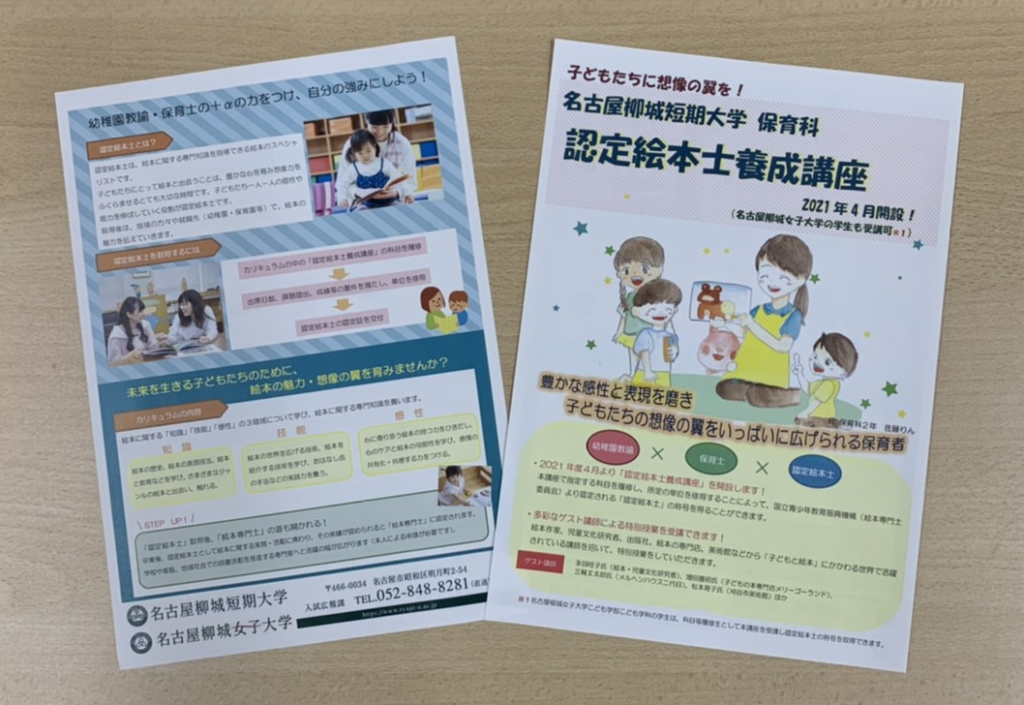

「認定絵本士養成講座」が来年度から開設されます。

名古屋市内の学校では初の開講で、半期ずつ2年間の講座を修了すると、絵本認定士の資格を取得することができます。

資格取得も嬉しいですが、魅力あふれる絵本の世界を旅しながら、

子ども文化を広く深く学べる点が、この絵本講座のいちばん素敵なところです。

なんと言っても、ゲスト講師が充実した顔ぶれです。

絵本作家さん、絵本の編集者さん、児童文化研究者、

絵本の専門店の店長さんたち、絵本の原画展を数多く企画している美術館のキュレーターさんなど・・・・・・

「子どもと絵本」にかかわる世界で活躍する講師の先生方は、

東海地方だけでなく全国的に見ても屈指のラインナップです!!

柳城では、子どもと絵本のことが心の底から大好きで、

その世界に生涯を捧げているさまざまな講師の先生方の

愛情と熱意と知識のあふれる絵本講座を準備しています。

受講料は無料!

テキスト代はかかりますが、絵本の世界をさまざまな角度から学べる教材になる予定です。

卒業後、子どもに関わる仕事についてからもきっと役に立つでしょう。

認定絵本士は、国立青少年教育振興機構に事務局を置く絵本専門士委員会が認定する資格で、

数多くある絵本関連の資格講座の中でももっとも広くバランスよく学習できて、

絵本の魅力と奥深さと楽しさをしっかりと深く学べる最高レベルの講座です。

でも、楽しいだけじゃありません。

受講後には、他の保育者と一味も二味もちがった絵本のスペシャリストの先生として、

幼稚園や保育園、こども園で活躍できる国内でもっとも本格的な内容の絵本講座です。

資格取得後は、実務経験を経てさらに上位の資格である「絵本専門士」の

資格取得の道が開けるのも、

保育を志して子どもの文化の専門家を目指す人にとって嬉しい特典ですね。

「認定絵本士養成講座」は名古屋柳城短期大学で開設される講座ですが、

名古屋柳城女子大学の学生も「科目等履修生」として履修し、

単位取得後は資格認定を受けられます。

もちろん、受講は無料です(テキスト代は別)。

いっしょに絵本の世界を楽しみながら学びましょう!!

あんなに暑かったのに、あっという間に秋ですね。

秋といえば・・・。食欲の秋、読書の秋・・・。いろいろありますね。

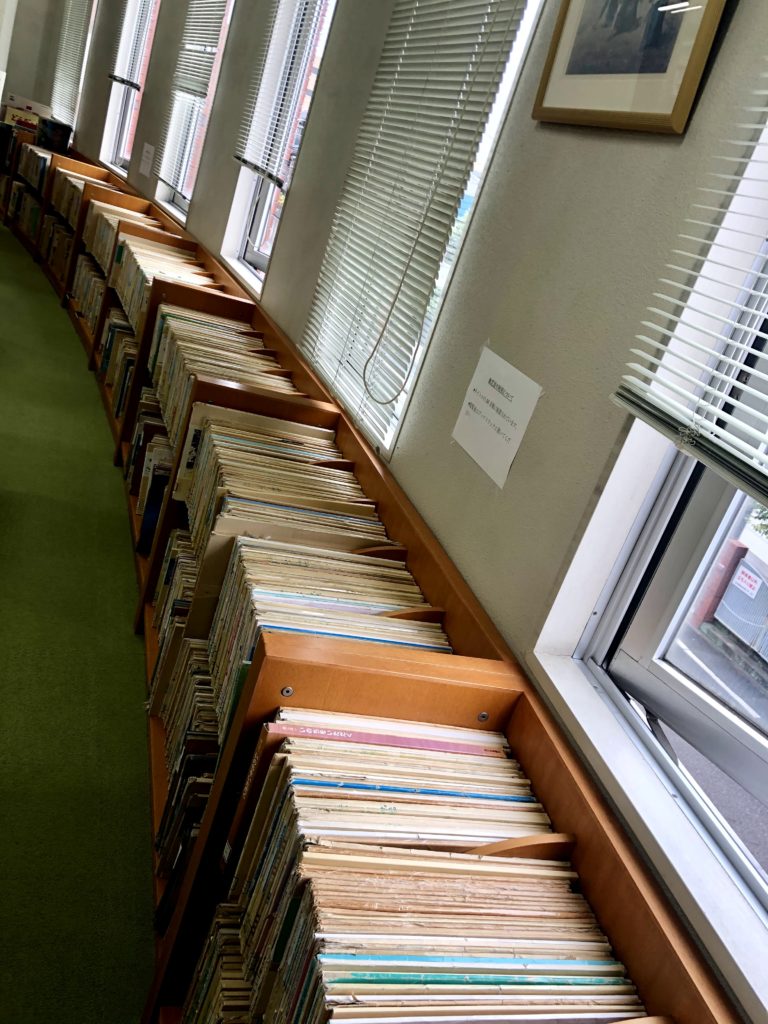

読書の秋といえば、みなさんは図書館へは行ったりしますか?

柳城生は、もちろん課題に取り組むために図書館を利用しますが、何よりも実習の準備のためにフル活用しています。

実習では絵本や紙芝居はマストアイテム。

実は柳城の図書館は保育に関する紙芝居では日本最大級の蔵書を誇っています!

ぜひみなさんもいつか、オープンキャンパスなどで柳城の図書館をのぞいて、紙芝居の蔵書の多さに驚いてくださいね(笑)!

皆さん、こんにちは!

今日のブログを書いているあおやまは、この4月に柳城に着任したばかりです。

私は、保育の歴史を保育者養成の側面から研究しています。

で!考えてしまったのです。なぜこの大学の名前は柳の城なのか?

その答えは、9月20日のオープンキャンパスでお話ししたいと思います(それよりも早く答えが知りたい!という人は柳城のホームページをじっくり読んでみてください。どこかに答えが書いてありますよ)!!

それでは、オープンキャンパスでお待ちしています☆